Albert Fehrenbacher, New York, 1968

Das Leben schreibt eine wahre Geschichte:

Vom Wolgastrand zum Hudson River

Ich möchte nicht unbedingt darauf bestehen, die Fahrt nach dem Ufern der Wolga im Jahre 1944 als Studienreise zu bezeichnen. Dafür waren die Umstände nicht komfortabel genug. Mit noch unzähligen anderen Leidensgenossen befand ich mich in einem Viehwagon der Russischen Eisenbahn als deutscher Kriegsgefangener. Die überfüllten, mit Menschen vollgepressten Güterwagen waren abgeschlossen und mit Stacheldraht gesichert. Ich verzichte darauf, die näheren Einzelheiten des Zusammenlebens so vieler Menschen auf so engem Raum zu schildern. Immerhin dauerte die Fahrt drei Wochen, bis wir aus den schmalen Luken das Ufer der Wolga bei Kujbischew erblickten. Hier ließ man uns aussteigen, und diese russische Stadt blieb für fast fünf Jahre die Endstation. Ich fürchte, dass niemand unter uns war der sie als “Endstation Sehnsucht” während all dieser Zeit angesprochen hat.

Bevor es so weit gekommen war befand ich mich - gegen das Ende des Monats August 1944 - in Rumänien als Meldereiter als einer der vielen deutschen Soldaten, denen der damalige deutsche Staat zu einem ausgedehnten, unfreiwilligen Geographieunterricht verholfen hatte. Durch zwei Fluchtversuche auf rumänischem und ukrainischem Boden hatte ich mich der Gefangennahme durch die Sowjets entziehen wollen. Beide Versuche mussten an der Unzulässigkeit der Mittel scheitern.

Die Saat des Hasses der Großen dieser Welt wird vom kleinen Mann geerntet. Wir ernteten schon auf unserer dreiwöchigen Fahrt nach Kujbischew. Von den rund 2200 Gefangenen starben etwa 45 bereits unterwegs. Sie waren den seelischen und körperlichen Strapazen nicht gewachsen.

Doch war dies erst der Anfang. In den ersten Wintermonaten 1944 auf 1945 wurde der Tod zum großen Sieger. Bis zum Frühjahr blieben von unserer Zahl von rund 2200 nur noch etwa 600 Gefangene übrig, d.h. dass etwa 70 % an Unterernährung und durch Frost elend zu Grunde gegangen sind. Der täglichen Schwerarbeit in einem Steinbruch oder beim Holzverladen, bei einer fast nur aus Wasser mit Gemüseeinlagen bestehenden, völlig fettlosen Kost, waren die wenigsten von uns gewachsen.

Die Einrichtung zweier Küchen, einer eigentlichen Lagerküche für die Arbeitsbrigaden und einer speziellen Krankenküche, erschien auf den ersten Anblick als Ausdruck einer humanitären Gesinnung. Jedoch wirkte die gelegentliche Verabreichung sehr fetter Kost aus der Krankenküche wie ein Gift. Der Körper war nicht mehr in der Lage, die Fettzufuhr zu verarbeiten, und die Betroffenen starben innerhalb weniger Tage. Eine “schmackhafte” Methode, sich von den als Arbeitstieren nutzlos gewordenen Essern zu befreien! Dank dieser Manipulation konnten bereits im Februar 1945 von den einst 2200 Gefangenen nur noch 55 zur Arbeit geschickt werden. Keiner von uns Überlebenden machte sich Hoffnung, je wieder die Heimat zu sehen.

Jedoch von diesem tiefsten Punkt an wurde es langsam besser. Noch im Laufe des Jahres 1945 erhielten wir Strohsäcke. Sie erschienen uns luxuriöser als die schönsten Betten im teuersten Hotel der Welt. Bis dahin hatten wir uns mit den nackten Brettern begnügen müssen, auf denen wir uns die Haut über unseren herausstehenden Knochen wund rieben, von den Qualen der Schwerkranken ganz zu schweigen.

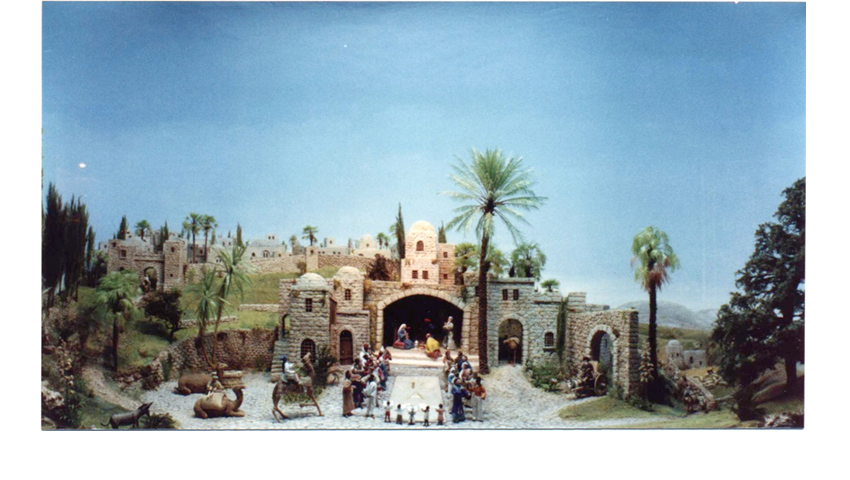

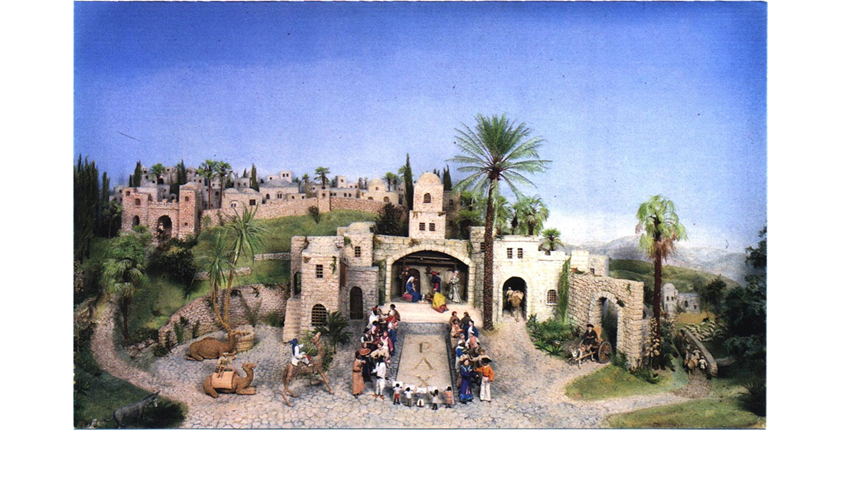

In dieser grauenhaften Lage, die uns weit unter die für möglich gehaltene unterste Stufe menschlicher Existenz drückte, bewahrte ich mir meinen Glauben an Gott. Aus diesem Glauben allein schöpfte ich die Kraft, trotz allem zu hoffen. Aus dieser Hoffnung erwuchs mir die Zuversicht, noch eine Aufgabe zu haben. Und dies hielt meinen Geist lebendig. Die Aufgabe, die ich in dieser Bitternis und im Grauen meines damaligen Alltags vor mir sah, die mich weit darüber hinaustrug, war die frohe Botschaft des christlichen Glaubens. Das Symbol dieser Botschaft ist die Krippe von Bethlehem. Von diesem Gedanken wurde ich so erfasst, dass ich, obwohl selbst krank und geschwächt, mitten unter den Sterbenden, eine kleine Krippe mit etwa 16 Figuren aus Ahornholz schnitzte. Die Ahlen, Feilen und Schnitzmesser fertigte ich mir mühsam aus abgebrochenen Sägeblättern selbst. Ich besaß ja nichts als meinen Willen und meine bloßen Hände. Es war wie der erste menschliche Schritt in das Metallzeitalter. Den Stall der Krippe gestaltete ich als Blockhaus aus Weidenruten. Die Arbeit an diesem ersten Krippenmodell geschah in aller Heimlichkeit. Aber jeder Schnitt in das Holz erschien mir wie ein Schritt in die Freiheit, die innere und von niemanden antastbare Freiheit des Menschen, die immer erneut allen Tyrannen dieser Welt entzogen bleiben wird. Dieses innere Erlebnis und die Macht der christlichen Botschaft wurden mir alsbald nach der Fertigstellung der Krippe offenbar. Angesichts der ganzen Lagersituation konnte die Existenz der Krippe auch der Lagerleitung und der russischen Wachmannschaft auf die Dauer nicht verborgen bleiben. Nur mit einem Gefühl tiefer Dankbarkeit konnte ich sehen, wie der sowjetische Kommandant sichtlich bewegt vor der kleinen Krippe stand, die im milden Licht selbst angefertigter kleiner Kerzen bildhaft die frohe Botschaft verkündete.

Von diesem Zeitpunkt an brauchte ich nicht mehr im Verborgenen an meinem Bild-Gedanken zu arbeiten. Zur Freude der eigenen Kameraden wie der Russen baute ich dann mitten zwischen unseren Baracken, in der Trostlosigkeit, als weiteres Zeichen der Hoffnung das Modell einer Schwarzwaldlandschaft mit Bauerngehöften und einer von Wasser getriebenen Mühle. Zusammen mit einigen anderen Mitgefangenen schnitzte ich für die Lageroffiziere Tischfiguren und Hausmodelle. Dank diesem Brückenschlag zwischen uns und unseren Bewachern war es beinahe natürlich, dass der Politkommissar mit dem Bau einer größeren Weihnachtskrippe einverstanden war.

Für diese Krippe schnitzte ich in meiner Freizeit insgesamt 177 Krippenfiguren. Die Zypressen fertigte ich aus Wolgagräsern, und die Palmen wurden aus Papier und Kiefernzweigen hergestellt. In den Mittagsstunden durfte ich sogar in Begleitung eines Postens das Lager verlassen, um die benötigten Materialien, Steine, Moos und Baumwurzeln, zu besorgen. Zusammen mit dem hilfsbereiten russischen Soldaten schleppte ich im Laufe der Tage etwa 12 Zentner mit Moos bewachsene Steine in das Lager Als es infolge dieser umfangreichen Materialien und der immer größer werdenden Krippe in unserer Baracke etwas enger und immer “orientalischer” wurde, musste ich dem unsere Arbeit beaufsichtigenden Leutnant erklären, was es mit der Krippe auf sich habe. Dieser verstand allerdings die frohe Botschaft von Bethlehem nicht. Er begann auf Christus zu schimpfen und spuckte voller Verachtung auf den Boden.

Da mir nur meine Freizeit für diese große Krippe zur Verfügung stand, kam ich zeitlich ins Gedränge. Ich arbeitete daher durch die halbe Nacht hindurch. Dabei wurde ich von dem wachhabenden Offizier überrascht. Er befahl mir mich sofort schlafen zu legen. Der Lichtschein hatte mich nicht verraten, denn die Fensterläden schlossen dicht, es war vielmehr der Rauch des Ofens. Ich musste daher sofort das Feuer löschen. Der Offizier zwang mich, einen ganzen Kübel Wasser in den Ofen zu gießen. Aber unbeschadet dieser kleinen Behinderungen erhielt ich von der Lagerleitung vier arbeitsfreie Tage zugebilligt, um die Krippe an ihrem endgültigen Platz im “Clubhaus” aufzustellen. Von den wenigen Rubel, die man als Gefangener verdiente, kaufte ich drei Glühbirnen mit dem notwendigen Zubehör um den Stall, das Hirtenfeuer und die Stadt Bethlehem beleuchten zu können.

Am Heiligen Abend 1947, also vor zwanzig Jahren, verkündete ein “Glockengeläute” die Feier der Geburt Christi. Die “Glocken” bestanden aus Eisenstangen verschiedener Länge. Ich will nicht behaupten, diese Stangen hätten wie wirkliche Glocken geklungen. Aber in der

trostlosen Verlorenheit des im tiefen Schnee liegenden Lagers fühlten wir uns alle seltsam erwärmt. Der Ruf wurde gehört. Sie kamen alle, die Verlassenen, die Hungernden und Kranken. Eingehüllt in zerlumpte Decken, sich gegenseitig stützend. Vereint standen wir vor dem Zeichen jenes Lichtes, das einst in Bethlehem aufgegangen ist. Keiner wollte wissen, ob der andere Katholik, Protestant oder Orthodoxer sei. Die frohe Botschaft galt und gilt für alle. Jesus Christus war unsere Einheit. Die Gefühle, die jeden einzelnen von uns bewegten, als wir dann die Weihnachtslieder sangen, lassen sich schwer in Worte fassen.

In dieser Stunde wurde der Gedanke der ökumenischen Völkerkrippe geboren, der mich bis heute nicht mehr losgelassen hat.

Die Lagerkrippe blieb ein einmaliges Ereignis. Auf Betreiben eines Mitgefangenen wurde die Aufstellung im Jahre 1948 von den Russen nicht mehr erlaubt. Trotzdem gedenke ich dankbar der Russen, die mir durch ihr Verständnis und ihr Verhalten gezeigt haben, dass es immer und überall gute Menschen gibt.

Meine 177 Krippenfiguren, die ich mit so viel Mühe geschnitzt hatte, musste ich in der Folge verbergen. Ich brachte sie in einem selbstgebauten Holzkoffer unter, dessen Seitenwände ich ausgehöhlt hatte. Auf diese Weise überstanden sie sogar die zweimalige Kontrolle, bei denen der Koffer durchbohrt wurde.

Inzwischen waren die Entlassungen aus der Kriegsgefangenschaft angelaufen, ein Ereignis, an das zu glauben viele von uns den Glauben längst aufgegeben hatten. Auch dieses Mal erfolgte unser Transport wieder im Güterzug, doch nun ohne Stacheldraht-Absperrung. Kurz vor der Abfahrt machte mir ein höherer Offizier das Angebot, in Russland zu bleiben und für die Moskauer Museen zu arbeiten. Es war ein großzügiges Angebot. Ich lehnte ab, ich wollte nach diesen schrecklichen Jahren der Unfreiheit wieder in einer freien Welt leben, in der der Glaube an Gott keinen Beschränkungen unterworfen ist. Der Druck dieser Jahre in Gefangenschaft bezeugte sich in unseren Träumen. Fast regelmäßig führten sie uns des Nachts in das Lager zurück. Wirklich entlassen oder freigegeben fühlte sich keiner solange wir im östlichen Bereich weilten. Wie berechtigt diese Furcht war wurde uns nachdrücklich klargemacht, da allein aus unserem Transport nachträglich zwei Kameraden herausgeholt und erneut nach Kujbischew gebracht wurden.

Vor meiner Entlassung hatte ich drei Verhöre zu überstehen. Ich hätte beinahe zurückbleiben müssen, weil man meine Angaben über meine frühere Divisionszugehörigkeit bezweifelte. Schließlich verdankte ich meine Freiheit ausgerechnet dem als “Barackenschreck” bezeichneten höheren Offizier dem ich durch meine Freizeitarbeit menschlich nähergekommen war.

Verhöre gehören zu den schrecklichsten Erlebnissen einer Gefangenschaft. Eines ist sicher: Man liebt den Verrat, und man verachtet den Verräter. Mein erstes Verhör habe ich mir selbst zuzuschreiben. Eines Tages tauchte der Dolmetscher unseres Politkommissars auf und forderte meine Gruppe auf einen Vertreter zu einer Verhandlung mit dem Kommissar zu benennen. Als sich keiner rührte, meldete ich mich freiwillig. Der Kommissar forderte mich dann auf, über die Kameraden meiner Gruppe zu berichten. In seiner Nähe befand sich seine Sekretärin, von der ich wusste, dass sie Jüdin war. Als ich erklärte, über meine Kameraden nichts berichten zu können, rief er einen Untergebenen, der mich in unsere Baracke begleiten und meine wenigen Habseligkeiten durchsuchen sollte. Es war klar, dieser musste etwas finden. Er nahm einen kleinen Ausschnitt eines russischen Kalenders aus dem vergangenen Jahrhundert an sich. Auf diesem befand sich eine Szene mit spielenden Musikanten. Für mich bildete dieser harmlose Druck eine Erinnerung an eine ukrainische Bauernfamilie. Der Kommissar wollte den Namen dieser Familie wissen. Wenn ich diesen Namen preisgegeben hätte, wären die Betroffenen sicherlich als Kollaborateure bestraft worden. Dabei waren sie nichts weniger als das. Ich hatte sie einfach als Mensch geachtet. Über diesen Misserfolg seiner Befragung geriet der Kommissar in Wut. Er ließ mich am Kragen packen und befahl, mich für drei Wochen in einen Bunker zu sperren, damit ich Gelegenheit hätte, mich an den Namen der Familie zu erinnern. Bevor man mit mir die Türe erreichte, bat ich, dem Kommissar noch eine wichtige Mitteilung machen zu dürfen. Ich stellte eine Frage an ihn. “Habe ich recht oder unrecht gehandelt, als ich vor meiner Gefangennahme in der südlichen Ukraine hungrigen und verfolgten jüdischen Frauen unter eigener Gefahr den Inhalt meines Essgeschirrs in ihren leeren Topf schüttete?” Die jüdische Sekretärin übersetzte ihm meine Frage. Der Kommissar schaute mich eine Weile schweigend an. Dann befahl er: “Gehe in deine Baracke zurück.”

(Albert Fehrenbacher, New York, 1968)