Gisela Lixfeld

Albert Fehrenbacher und seine Völkerkrippe

Albert Fehrenbacher wurde 1911 als drittes Kind des Schlossers August Fehrenbacher und seiner Ehefrau Maria, geborene Bea aus Lauterbach, in Schramberg geboren. Fehrenbacher verbrachte seine Kinder- und Jugendjahre in einer Zeit wirtschaftlicher Not: Als er drei Jahre alt war, brach der Erste Weltkrieg aus, dessen Folgen - Hunger - auch in Schramberg spürbar wurden. Auf Wunsch seines Vaters machte Albert Fehrenbacher während der Zeit der Wirtschaftskrise eine Lehre als Schuhmacher obwohl er lieber wie sein älterer Bruder August Holzbildhauer geworden wäre.

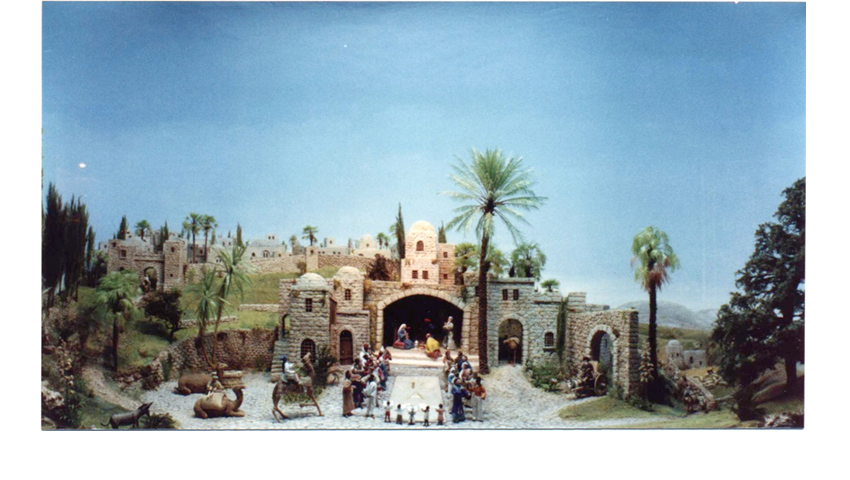

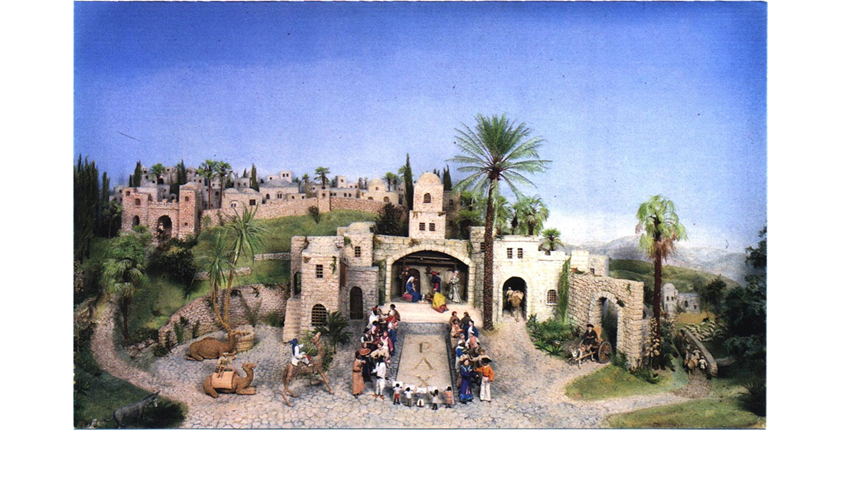

Schon als Kind hatte Fehrenbacher die großen offenen Mooskrippen kennengelernt, die damals in Schramberg noch in vielen Häusern zur Weihnachtszeit aufgebaut wurden. Die eigene Familie besaß zwar nur eine kleine Mooskrippe mit den damals gebräuchlichen Gebäuden aus Laubsägearbeiten und Papiermachéfiguren, aber Krippenbesuche bei den Schramberger Krippenbauern Alfons und Gregor Moosmann und Karl Marte brachten weitere Anregungen, mit im Wald zu findenden Naturmaterialien, wie Moos, Stockwurzeln, Steinen, Sand und Pflanzen, selbst Krippen zu gestalten. In Zusammenarbeit mit seinem Bruder August baute Albert Fehrenbacher 1932 die erste größere eigene Krippe, eine orientalische Krippe, die das Weihnachtsgeschehen in Bethlehem zeigte.

Ein Jahr später verließ Fehrenbacher seine Heimatstadt. Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit führten ihn nach Amsterdam, wo er in einem Sportgeschäft eine Anstellung in seinem erlernten Beruf fand und in seiner Freizeit seiner Lieblingsbeschäftigung – dem Modellbau – nachgehen konnte. 1934 baute er bereits sein erstes Auftragsmodell, ein Tiroler Haus. Sein Arbeitgeber erkannte rasch Fehrenbachers Begabung, so dass er schon nach kurzer Zeit die Schaufensterdekoration gestalten und mit eigenen Modellen ausstatten durfte. Seine Modelle einer Winterlandschaft mit Skifahrer und Berghütte, eines Campingplatzes, eines Schwarzwaldhauses und einer Almhütte machten ihn zu einem geschätzten Mitarbeiter des Sportgeschäfts.

Ende des Jahres 1938, als Holland deutsche Einwanderer nach Hitler-Deutschland zurückschickte und Fehrenbacher in Amsterdam kein berufliches Weiterkommen mehr sehen konnte - der Wunsch, in einem Amsterdamer Museum zu arbeiten, war angesichts der politischen Lage illusionär geworden -, ging er auf gut Glück nach Berlin. Das Modell eines niedersächsischen Bauernhauses, das er auf Werkvertragsbasis für das Deutsche Volkskundemuseum baute, beeindruckte derart, dass Fehrenbacher noch im selben Jahr eine seiner Begabung entsprechende Anstellung als Modellbauer und Restaurator am benachbarten Völkerkundemuseum erhielt. Damit hatte er eine Position erreicht, die ihm erlaubte, hauptberuflich für eine Sache zu arbeiten, die ihn begeisterte. Die feste Anstellung sicherte seinen Lebensunterhalt, so dass er es sich leisten konnte, seine aus Köln stammende Braut, die er in Amsterdam kennengelernt hatte, zu heiraten.

Fehrenbacher arbeitete über zwei Jahre im Völkerkundemuseum und lernte durch den Modellbau ihm zuvor ferne Völker und Kulturen kennen. Er erzählt über diese Zeit: “Im Völkerkundemuseum haben wir soviel Literatur gehabt und natürlich auch die Ausstellung, dass man irgendwie die Verbindung mit den Völkern in sich hat aufnehmen können, dass selbst meine Frau schon gesagt hat ‚Du bist wieder in Afrika - in Gedanken‘. Und tatsächlich war es so. Ich habe ein Modell von Afrika gebaut fürs Museum. Und ich konnte mich so hineinsteigern, dass ich fast das Gefühl hatte, ich lebe unter den Eingeborenen. Und so versuchte ich auch, bei den Eskimos und den Nordamerikanern ein bissel mitzuempfinden, wie sie darüber denken.”

Während Fehrenbacher sich bei seiner Arbeit in ihm fremde Kulturen einzufühlen versuchte, in Gedanken unter den Eingeborenen Afrikas lebte, verbreitete die längst gleichgeschaltete Presse die neue herrschende Ideologie der nordischen Herrenrasse, die Angehörige anderer Rassen und Kulturen als minderwertig abqualifizierte und zu Menschen zweiter Klasse machte. Auch Fehrenbacher wurde von der Realität eingeholt: 1940 wurde er in den Krieg eingezogen, der sein weiteres Leben tiefgreifend beeinflussen sollte.

Bei der Schlacht in Rumänien geriet Fehrenbacher schließlich 1944 in russische Kriegsgefangenschaft. Mit 2200 Mitgefangenen kam er in das gefürchtete Steinbruchlager Kuybischew am Ural, wo er miterlebte, wie bereits im ersten Winter 70 Prozent der Mitgefangenen starben.

Fehrenbacher sagt von sich bescheiden: “1946 in der Einsamkeit der Kriegsgefangenschaft wurde ich zurückgeführt zu den Gedanken meiner Jugend und der Religion, die mich umgeben hatte. Bitter kriegsmüde, erschien mir die Botschaft des Weihnachtsfestes - Friede für alle Menschen - ein besonders hoffnungsvoller Gedanke.” Fehrenbacher beschloss, eine Krippe zu bauen, Figuren zu schnitzen. Damit hatte er ein Ziel, eine Aufgabe. Sein Glaube, der ihm Kraft gab, und seine Arbeit an der Krippe, die ihn Kälte, Hunger und Heimweh vergessen ließ, retteten ihm das Leben.

Seine Lagerkrippe - eine orientalische Krippe, wie er sie in seiner Jugend gebaut hatte - wurde Weihnachten 1946 und 1947 zu einem Brückenschlag zwischen Bewachern und Bewachten. Fehrenbacher war es gelungen, mit seiner Krippendarstellung die Friedensbotschaft auszudrücken. Er begann nun darüber nachzudenken, wie er seinen Glauben und seinen Dank für diese Erfahrung ausdrücken könne. Das Ergebnis war die Idee, eine Völkerkrippe zu bauen: Die Darstellung der Geburt Christi aus der Sicht verschiedener Völker - als Symbol der Einigkeit der Nationen und Religionen. Seine Botschaft - Menschen aller Nationen, unabhängig von politischen, rassischen und anderen Barrieren, können durch ihren gemeinsamen Glauben an Jesus Christus, der für alle Mensch geworden ist, in Frieden zusammenleben -, die ihn bis auf den heutigen Tag nicht mehr losgelassen hat, entstand aus der persönlichen Betroffenheit des Erlebens des Krieges. Sie bestimmte seinen weiteren Werdegang.

1949 wurde Fehrenbacher aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Vor der Heimfahrt musste das Gepäck zur Kontrolle abgeliefert werden. Er berichtet: “Die Krippenfiguren hätte ich nicht mit nach Hause nehmen dürfen, es war extra erwähnt worden, dass derjenige, bei dem Unerlaubtes gefunden würde, unweigerlich zurückbleiben müsse. Zusammen mit einem jungen Theologen bestürmten wir daher wahrend der Gepäckkontrolle den Himmel - ca. 4 Stunden - und ich bin sicher, dass nur durch die Macht des Gebetes das Außerordentliche geschah, dass die versteckten 175 Figuren nicht entdeckt wurden, obwohl die Kiste, in der sie waren, von oben und unten angebohrt worden war”

Nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft verbrachte Fehrenbacher mehr als ein Jahr in einer Lungenheilstätte. Er nutzte diese Zeit für die Herstellung von Tannenbäumchen für das Modell der Schwarzwaldeisenbahn, das er für das Triberger Museum fertigte. Nach seiner Genesung arbeitete er eineinhalb Jahre an diesem Modell. Gleichzeitig war er hauptberuflich bei dem Uhrenhersteller Junghans tätig. Fehrenbacher wünschte jedoch, wieder als Restaurator und Modellbauer zu arbeiten, und bemühte sich deshalb um eine Museumsstelle.

1954 kam er ans Lindenmuseum in Stuttgart, wo er ein in der Fachwelt viel beachtetes Diorama für die Tibet-Ausstellung (1955) baute. In seiner Freizeit ging er daran, seine Friedensbotschaft zu verwirklichen. Zunächst baute er ein Modell des Kriegsgefangenenlagers Kuybischew, gedacht als “Mahnung an den Frieden in der Welt”. 1955 wurde dieses Modell auf einer Ausstellung des Verbandes der Heimkehrer “Wir mahnen” als Mahnung, über den Wiederaufbau die noch Kriegsgefangenen nicht zu vergessen, gezeigt und löste Betroffenheit aus. 1956 wurde es im Lindenmuseum ausgestellt.

Ein Direktorenwechsel, damit verbundene Differenzen unter den Museumsmitarbeitern und Intrigen führten 1958 zur Entlassung, die Fehrenbacher zutiefst traf. Ohne Arbeitslosenunterstützung kehrte Fehrenbacher enttäuscht wegen der Nichtanerkennung seiner Leistungen nach Schramberg zurück, um als freischaffender Restaurator zu arbeiten. Die Verwirklichung seiner Völkerkrippe schien nun in unerreichbare Ferne gerückt. 1962 - nach dem Bau der “Berliner Mauer” und der Zuspitzung des Kalten Krieges - hielt es Fehrenbacher schließlich nicht länger bei seiner sicheren Arbeit in Schramberg. Jetzt - in dieser weltpolitisch frostigen Situation - fühlte er sich verpflichtet, sein Gelübde zu erfüllen, das er in russischer Kriegsgefangenschaft getan hatte: Durch den Bau einer Völkerkrippe, die die christliche Friedensbotschaft in verschiedene Kulturen stellt, auf seine Weise und mit seinen Fähigkeiten etwas für den Frieden unter den Völkern zu tun. Er ging wieder nach Berlin in die geteilte Stadt, die er für den richtigen Platz hielt, seine Völkerkrippe fertigzustellen. Unter großen persönlichen Opfern verfolgte er dort unbeirrt sein Ziel, durch den Krippenbau zur Völkerverständigung beizutragen.

An seine alten Verbindungen aus der Vorkriegszeit konnte Fehrenbacher nicht anknüpfen, doch fand er trotzdem verständnisvolle Menschen, die ihn förderten und ihm Arbeit verschafften. Er bekam mehrere gutbezahlte Aufträge kirchlicher Einrichtungen - Restaurierungen von Altären -, so dass er es sich nach einiger Zeit leisten konnte, sieben Monate allein an der Völkerkrippe zu arbeiten, statt nur seine Freizeit darauf zu verwenden. 1964 war die Völkerkrippe fertiggestellt.

Fehrenbachers Wissen über die verschiedenen Kulturen, ihre Bräuche und örtlichen Verhältnisse, das er sich bei seiner Arbeit in den Völkerkundemuseen in Berlin und Stuttgart angeeignet hatte, kam ihm bei seiner Arbeit an der Völkerkrippe zustatten: Er war in der Lage, Wesentliches der verschiedenen Kulturen einfühlsam zum Ausdruck zu bringen. Indem er das Heilsgeschehen am Fuße der Akropolis - Sinnbild der griechischen Kultur -, am Fuße der Pyramiden - Ausdruck orientalischer Kulturleistung - genauso wie in einem Stall im winterlich kalten Schwarzwald und vor einer afrikanischen Hütte stattfinden lässt, zeigt er die verschiedenen Kulturen, Völker und Rassen als einander gleichwertig nebeneinander und verkündet so seine Botschaft der Völkerverständigung. Gleichzeitig bezieht er in seine Darstellung aktuelle Probleme der Zeitgeschichte ein. So findet er Ausdrucksmöglichkeiten für den Bau der “Berliner Mauer” ebenso wie für den Israelisch-Jordanischen Krieg. Im Kalten Krieg sieht er noch Chancen, die Völkerverständigung möglich machen - das Christkind seiner Berlin-Krippe hat Mauer und Stacheldraht durchbrochen -, es verkündet seine Friedensbotschaft nach Ost wie West, ein Fünkchen Hoffnung in der Trostlosigkeit der ansonsten düsteren Szene. Der Israelisch-Jordanische Krieg wird dagegen trostloser gesehen:

Kein Christkind erhellt die Szene, nur Kreuz und Dornenkrone verkünden hier die missionarische Botschaft, ein unwirtliches Lager zwischen Jordan und Israel signalisiert Trostlosigkeit, Tod tritt an die Stelle von Leben, eine Geburtsdarstellung ist hier undenkbar. Fehrenbacher zeigte seine Völkerkrippe zunächst in Berlin. Dann ging er auf Europa-Tournee. Er zeigte seine Krippen in verschiedenen Städten der Schweiz, Italiens und Österreichs. Im Dezember 1965 hatte er schließlich sein großes Ziel erreicht: Er konnte die l4-teilige Völkerkrippe nach Amerika transportieren. Ohne Sprachkenntnisse und Verbindungen, nur mit Empfehlungsschreiben von Erzbischof Alfred Bengsch und Bischof 0. Dibelius, reiste er nach New York. Eine jahrelange Krippentour durch die USA begann. Fehrenbacher zeigte seine Krippen auf über 200 Ausstellungen in den Vereinigten Staaten und Kanada. In der Kapelle der Vereinten Nationen in New York, im Brooklyn-Museum, in hunderten von Kirchen beeindruckte er die Menschen mit seiner Botschaft. Schon 1966 gab er der Hoffnung Ausdruck, jemanden zu finden, der eine Kapelle baut, um größere Modelle der Miniaturen auszustellen.

Um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, nahm Fehrenbacher 1967 das Angebot des Brooklyn-Museums in New York an, als Modellbauer tätig zu werden. Dort fertigte er für die Ausstellung “Small houses, big rooms” (1970) Modelle historischer amerikanischer Wohnhäuser. 1973 wechselte er ans Corning Glass Museum Center, für das er bis zu seiner Rückkehr nach Deutschland tätig war. Während der Zeit in Corning entstand die 24-teilige Miniaturvölkerkrippe. Die in Berlin gebaute Völkerkrippe verblieb in Amerika.

1976 kehrte Fehrenbacher nach Deutschland zu seiner Familie in Schramberg im Schwarzwald zurück. Später zogen sie nach St. Georgen. Als “Brückenbauer für Völkerversöhnung und Völkerverständigung” ist Albert Fehrenbacher immer noch tätig. 1981 baute er eine “St.-Georgen-Krippe” für die französische Partnerstadt Saint Raphael, ab 1982 arbeitete er an der vergrößerten Ausführung seiner Miniaturvölkerkrippe. Auf ihn geht die Inszenierung eines Krippenspiels in St. Georgen zurück, das 1981 erstmals aufgeführt wurde. Er lehrte Kindern das Krippenbauen und nahm an mehreren Krippenausstellungen teil. 1984 war erstmals in seiner Heimatstadt Schramberg anlässlich der Krippenausstellung “Krippenbau im Raum Schramberg - von Hartschierle bis heute” im Stadtmuseum Schramberg ein Überblick seines Krippenschaffens zu sehen.

Für Albert Fehrenbacher bedeutete die Krippe nicht nur frohe Friedensbotschaft, sondern auch, wie er sich selbst ausdrückt, “Kreuz”. Er verspürte einerseits die religiöse Berufung, seine Friedensbotschaft in die Welt zu tragen, andererseits die Verpflichtungen gegenüber seiner Familie. In seiner Heimat wurde er weder von den Geistlichen noch von den Krippenbauern verstanden. Für ihn wie für seine Familie war es schwer; diese Berufung zu ertragen. Nicht nur für Albert Fehrenbacher; auch für seine Frau bedeutete der Zweite Weltkrieg und die damit verbundene Krippenberufung Fehrenbachers Schmerz und Entbehrungen. Nach nur einjähriger glücklicher Zeit in Berlin wurde Elisabeth Fehrenbachers Mann in den Krieg eingezogen. Elisabeth Fehrenbacher bewältigte die folgenden neun Jahre während Kriegs- und Nachkriegszeit völlig auf sich gestellt. Die beiden während des Krieges 1941 und 1944 geborenen Söhne - der jüngste war fünf Jahre alt, als er den Vater nach dessen Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft zum ersten Mal sah - brachte sie allein durch die harte Zeit der Not, die sie eigenständig und selbstbewusst machte. Als Albert Fehrenbacher fünf Jahre nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft im Jahre 1954 seine sichere Stellung in der Werbeabteilung der Uhrenfabrik Junghans aufgab, ans Lindenmuseum nach Stuttgart ging und anfing, seinen Krippenplan zu verwirklichen, blieb Elisabeth Fehrenbacher mit den Kindern in Schramberg zurück, wo die Familie ein neues Zuhause gefunden hatte. 1962, als ihr Mann erneut nach vierjährigem Aufenthalt seine Heimatstadt verließ, waren die Kinder erwachsen - der jüngste Sohn beendete gerade seine Lehrzeit. Elisabeth Fehrenbacher blieb auch diesmal in Schramberg zurück. Wie schwer der Konflikt zwischen religiöser Berufung und familiärer Verpflichtung auf Albert Fehrenbacher lastete, zeigen seine wiederholten Versuche der Rechtfertigung seines Handelns in Lebensbeschreibungen, die er nicht nur in Auszügen im “Bayrischen Krippenfreund”, der Verbandszeitschrift der Krippenbauer und Krippenfreunde, und der amerikanischen Presse veröffentlichte, sondern auch in den Tageszeitungen seiner Heimatstadt. Der Artikel “Das Leben schreibt eine wahre Geschichte: Vom Wolgastrand zum Hudson River”, den Fehrenbacher 1967 in New York schrieb, schildert sehr eindrücklich, wie er zu seiner Berufung fand.

(von Gisela Lixfeld)

t